2020年12月17日

年末大掃除

終業式前日ということで、今日は大掃除です。

終業式前日ということで、今日は大掃除です。

普段過ごしている2階を中心に一日じっくりお掃除をしました!

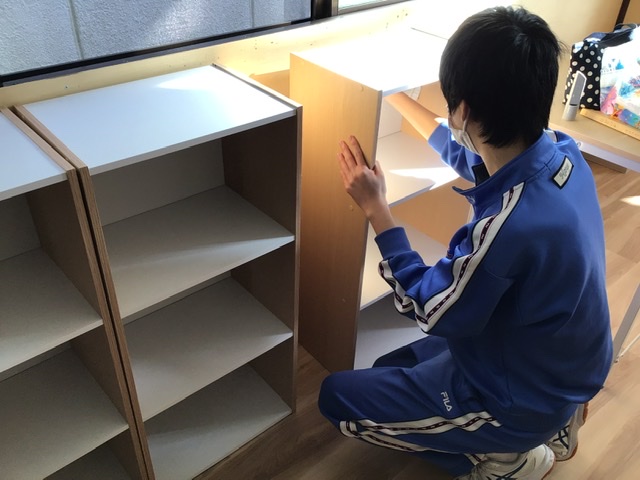

まずはそれぞれのロッカーの整理から。

まずはそれぞれのロッカーの整理から。

教科書やプリントがいっぱいだけど・・・大丈夫???

おうちで復習とかしておいてね(><;)

ともかくも、マイプロの試し刷りとか、LHRの企画書の写しとか、いらないものが出てきたようで、処分することができました。

机や棚をみんなで動かしてから、床・黒板、棚、窓と担当を決めて作業開始です!

机や棚をみんなで動かしてから、床・黒板、棚、窓と担当を決めて作業開始です!

パソコン室2は机も棚も少なく、移動がらくちんでしたが、パソコン室1は重労働でしたね。

パソコンデスクが大きくて重くて、当初は廊下まで運び出す予定でしたが断念し、部屋の片側に寄せながら半面ずつのお掃除となりました。

担当箇所が終わるとほかの子のお手伝いに加わるなど、協力しながら取り組むことができました。

「ぴかぴかになりました!」と元気よく報告してくれた生徒たち。

寒い中、よくがんばりました!

きれいになった教室で気持ちよく冬休みを迎えましょう~!

2020年12月16日

本屋さんへ行こう!

今日は本屋さんと図書館へレッツゴー!

今日は本屋さんと図書館へレッツゴー!

冬休みにやる問題集を選んだり、読む本を探したりしました。

休み明けの国語の授業で「ビブリオバトル」というものをやります。

好きな本の魅力についてプレゼンしあい、いちばん読みたくなったものに投票してチャンプ本を決めるという本のプレゼン大会です。

先日、総合的な学習の時間で、多くの人の前でプレゼン発表をした生徒たち。

その時の反省として、「原稿を読むのではなく、聞いてくれる人のほうを見て、聞いてくれる人に対して話すこと」が出ました。

ビブリオバトルの特徴は、原稿を作らず、生のトークによって発表をすること。

聞く人を意識し、コミュニケーションの場とするための公式ルールだそうです。

アドリブでのトークは難しいですが、チャレンジしていきたいと思います!

というわけで、ビブリオバトルのために、冬休みに本を読んでおくことになっています。

紹介したい本が決まっている人、まだ悩んでいる人、さまざまでしたが、蔵書検索機で探したり、職員に相談したりしながら本を手に取っていました。

また、来年のマイプロについてもすでに考え始めている生徒たち。

初めてだった今年は勝手がわからず、テーマと言われても・・・と戸惑うこともあったと思います。

一年間やってきて、どんなことをすればいいのか、やり方がわかってきました。

「来年のマイプロはこんなことしたいな」「こんな風にするのはどうかな」と生徒たち同士で盛り上がっているようです。

何やら面白いことを企んでいるようで・・・(笑)

図書館でも参考になる本を調べていました。

禁帯出本がある参考書架もばっちり使っていて、今年たくさん図書館を利用してきた甲斐があったなあと思います。

今後も図書館を訪れる機会は多いと思います。

さまざまな情報や知識を増やしていけるといいですね!

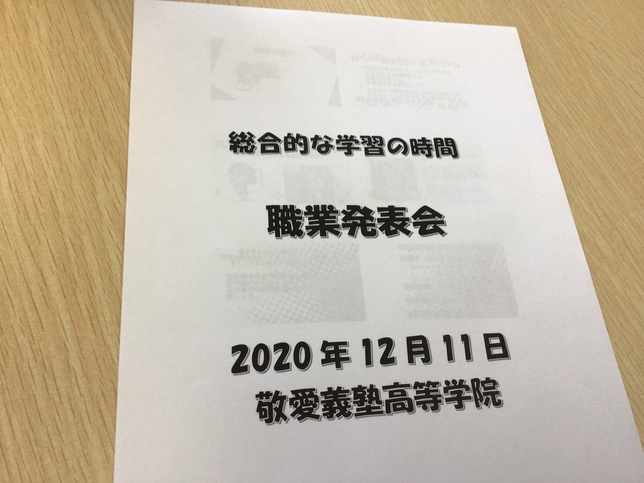

2020年12月11日

頑張りのアピール!

これまで頑張ってきたマイプロも一段落。これからすることはここまでの頑張りをアピールすることです。

これまで頑張ってきたマイプロも一段落。これからすることはここまでの頑張りをアピールすることです。

来年のマイプロ発表会に向けて発表準備が始まりました。

しかし発表ってどうやればいいんだろう?と戸惑う生徒たち。

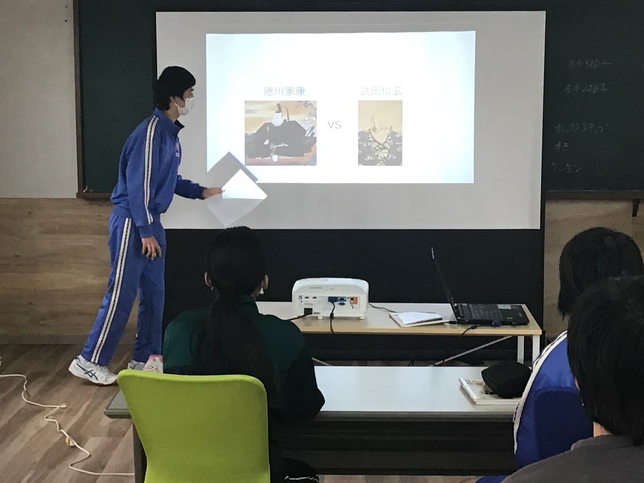

ということでプレゼンテーションの練習としてプレ発表会をやりました!

1回目は自分で話しやすいテーマを決めて発表しました。

1回目は自分で話しやすいテーマを決めて発表しました。

初めて使うプレゼンテーションソフトに苦戦しながらもなんとか仕上げることができました。

どのスライドも生徒の思いが詰まった渾身の出来となりました。

さていよいよ発表!

人前で話すことに慣れてないのもあり、緊張している様子。

普段お喋りしているように話すことは難しかったようです。

ある生徒は「アドリブで何とかしよう」と考えていましたが、本番はほとんど何も言えず。原稿の大切さが身に沁みて分かりました。大きな学びでしたね。

一方で、物を準備して実演するなど、初プレゼンながらに工夫を考えた生徒も。

一方で、物を準備して実演するなど、初プレゼンながらに工夫を考えた生徒も。

マイプロのレポートでは文章がうまく書けず苦戦していましたが、プレゼンでは相手を見ながら生き生きと発表していました。

人によって得手不得手は変わるもの。

いろいろな表現方法を経験し、自分の得意な方法を見つけていきたいですね。

1回目の発表を終えて、いろいろな改善点が浮かんできた生徒たち。

その反省を生かして2回目の発表に挑戦!

今度は進路学習で取り組んだ職業発表会です。

今度は進路学習で取り組んだ職業発表会です。

会場設営や、配布資料の準備も終わらせていざ発表!

多くの職員や未来の入学生を前に、調べた職業の魅力を発信しました。

途中で「何言うんだっけ」となる様子もありましたが、用意した原稿を見て平静を取り戻し最後までやり切ることができました。

その後の質疑応答はアドリブを要求される最難関。・・・と思っていましたが、職員の心配をよそにスムーズに受け答えができました。「ご質問ありがとうございます。」の言葉も出るなど、2回目とは思えない出来でした!

どの生徒も1回目と比べて上手くできたという手応えを感じたようです。

一方で「相手の目を見て話す」「練習を重ねてスラスラ話す」など新たな課題も見つかりました。

今回の出来に満足せず、さらなるレベルアップに向けて改善点を自分で見つけられる姿。これは来年入学する後輩への見本にもなりますね。

この半年間、初めての取り組みばかりでしたが本当によく頑張りました!

これからはそういった頑張りを表現していく技術も身に付けていきたいですね。

そして発表もレベルアップさせて次に見据えるのは・・・年明けのマイプロ発表会!

1年間の頑張りをレポートやプレゼンなど様々な形で発信します。

乞うご期待!

2020年12月04日

メリークリスマス!

早いもので、今年も残すところあと1ヶ月となりましたね。

早いもので、今年も残すところあと1ヶ月となりましたね。

今年最後のクラス企画としてクリスマス会をやりました。

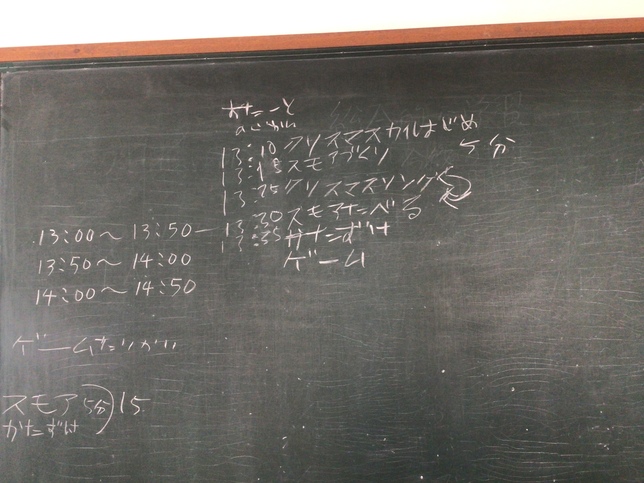

今までの企画でもやったようにクラスで相談してスケジュールを決めた上で進めました。

これまでLHRで数々の企画を進めてきた生徒たち。計画にもだんだん慣れてきましたね。お金のやり取りや道具の準備も滞りなく進めることができました。

まずは簡単なお菓子作りから。生徒の1人が以前から作りたいと言っていたスモアを作りました。

まずは簡単なお菓子作りから。生徒の1人が以前から作りたいと言っていたスモアを作りました。

必要な材料はこれだけ!

ビスケットにマシュマロとチョコレートを乗せ、オーブンで3分加熱すると出来上がり!

オーブンからの甘〜い匂いが教室中に広がりました。美味しさのあまり「Give me some more!(もっとちょうだい!)」って言ってしまうことからスモアという名前がついたんだとか。

いざ実食!

いざ実食!

見た目は「思ったほどとろけなかった」と言ってましたが、中身はアツアツ!

特にチョコレートが予想以上に熱く、思わず飛び上がってしまう生徒も!

火傷に気をつけながらゆっくり食べました。そして名前通りGive me some more!と言わんばかりに2個目、3個目とスモア作りが止まらなくなりました。

その後クリスマスソングをみんなで歌いました。

その後クリスマスソングをみんなで歌いました。

特に真ん中の生徒がノリノリでしたね。サビの前には「ヘイ!」とアドリブを聞かせながら歌を盛り上げてくれました。

その様子を写真に撮りたかったのですが・・・ブレてしまいましたね。

その後はクリスマスっぽい曲をバックにしながらスモアを食べつつ歓談タイム。

・・・とは言うもののクリスマスソングってどんなのがあったっけ?子供向けのものしか浮かばずそれを流すのも・・・となっていたようで、結局流したのはアニソンメドレーでした。

そして歓談も案の定アニメの話が一番盛り上がりました。

それでも今日の企画はとても楽しかったようで、今日の企画は100点満点で言うと何点?と聞くと100点と答えてくれました。

マイプロもひと段落。手探りの状態からよくここまで頑張りました。

これからは授業の時間も少しずつ増えていきますがこれからも頑張りましょう!

2020年11月30日

マイプロ完成!!

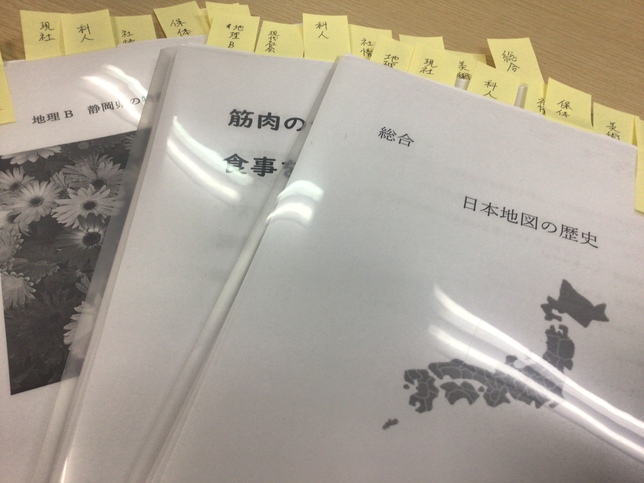

とうとうやってきた、マイプロ提出日。

とうとうやってきた、マイプロ提出日。

4月にテーマを決め、ここまでじっくりと取り組んできました。

自由研究?レポート?そんなのやったことない!という生徒たちが、自分でテーマを決めて、調べ方やまとめ方も一生懸命考えながら学びました。

そして本日・・・

全員、すべてのマイプロが完成です!

素晴らしいですね!

しっかりと間に合わせることができました。

ちょっとヒヤヒヤさせてくれる生徒もいましたが(笑)

全部揃ってみると壮観ですね。

内容も、それぞれの個性が光る面白いものばかりです。

右も左もわからないところから、半年ちょっとでここまで作れるようになった生徒たちのがんばりと成長に拍手ですね!

今後は職員が最終チェックをし、最後の手直しを加えて、本校の締め切りまでに提出になります。

とりあえずは、マイプロ完成おめでとう!よくがんばりました~!

- キーワード検索

- キーワードを入力

- カレンダー

- 月別の日記一覧

-

- 2026年02月 (1)

- 2026年01月 (1)

- 2025年12月 (1)

- 2025年11月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年09月 (1)

- 2025年08月 (1)

- 2025年07月 (1)

- 2025年06月 (1)

- 2025年05月 (1)

- 2025年04月 (1)

- 2025年03月 (1)

- 2025年02月 (1)

- 2025年01月 (1)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (3)

- 2024年09月 (2)

- 2024年08月 (3)

- 2024年07月 (9)

- 2024年06月 (11)

- 2024年05月 (3)

- 2024年04月 (1)

- 2024年03月 (1)

- 2023年06月 (1)

- 2022年08月 (1)

- 2022年07月 (1)

- 2022年06月 (1)

- 2021年08月 (2)

- 2021年07月 (1)

- 2021年06月 (1)

- 2021年04月 (1)

- 2021年03月 (6)

- 2021年02月 (4)

- 2021年01月 (3)

- 2020年12月 (6)

- 2020年11月 (6)

- 2020年10月 (7)

- 2020年09月 (8)

- 2020年08月 (5)

- 2020年07月 (5)

- 2020年06月 (9)

- 2020年05月 (6)

- 2020年04月 (1)

- 2020年03月 (1)

- タグ一覧

- 投稿者一覧